Alejandro Sánchez

1. Una apuesta por la complejidad

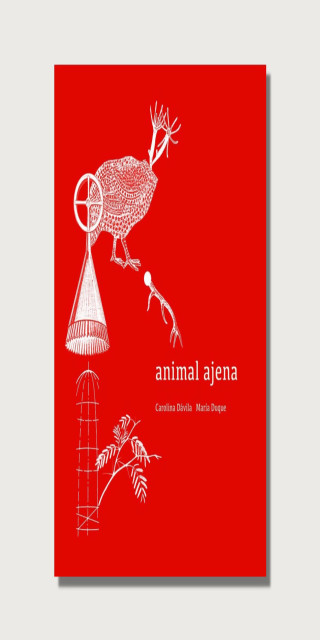

Esa puede ser una de las premisas del poemario animal ajena (2022), de la escritora bogotana Carolina Dávila (también autora de los libros Como las catedrales y Variables de riesgo, los cuales forman parte de la antología Imagen (in)completa) y la ilustradora antioqueña María Duque. Esta propuesta literaria y visual, coeditada por Laguna Libros y Cardumen, busca incorporar una serie de problemáticas vigentes que serán tratadas desde el enfoque de la relación poesía y lenguaje. Esa intención se manifiesta en el poema inicial del libro “Romper el lazo” que al enunciar: “Rota la tradición volteas la mirada / te mueves con otra familiaridad / y creas nuevos parentescos / Miras tus dedos / los pasas como lápices recién afilados / un tajo sobre nombres / a los que ya no responderás / (homo) neanderthalensis / (homo) sapiens / ciborg” (p. 7) comienza a dar pistas sobre lo que vendrá y, a su vez, inaugura un sentido de lectura.

Dicha finalidad dialógica nos llevará por una amplia experimentación literaria que pondrá en tensión las nociones sobre lo animal, lo humano y lo cyborg (o poshumano). Así, los poemas hurgarán en discusiones vigentes como el papel de instituciones sociales —iglesia y escuela— en relación con sus determinaciones sobre el cuerpo, el lugar del placer, los efectos de la acción humana en el ámbito natural y el devenir de la relación ser humano y tecnología. Lo anterior para, desde el juego con el lenguaje, suscitar lecturas sobre los diversos universos que presenta. Por otro lado, la obra en su materialidad buscará generar nuevos sentidos, no solo por su color (la tinta de las palabras es roja, como si fuera un vestigio de lo humano posándose sobre sus páginas) y contenido, sino por las imágenes que en ella se desenvuelven, las cuales interactúan con los poemas y brindan la sensación de estar contemplando un objeto que muta junto a lo literario.

2. Dejarse guiar

Una de las particularidades que traza esta composición literaria pasa por la visibilización de su lectura y empleo de otras expresiones artísticas. Es decir, la apuesta escrita establece diálogos intertextuales y visuales que expanden a otros escenarios (para el caso concreto el campo de las artes plásticas y visuales, junto a la filosofía) las relaciones que presenta. De ahí que aparezcan poemas inspirados en figuras como Senga Nengudi, Ana Mendieta, María Teresa Hincapié y Paul B. Preciado, cuestión que, a la par, habla de los ejercicios de lectura previos al proceso de creación.

Por ejemplo, anota la autora: “En <<María Teresa Hincapié>>, los versos que están en itálica fueron extraídos del performance <<Una cosa es una cosa>> de la artista que lleva el mismo nombre del poema” (p. 63). En otras palabras, el texto fija una relación explícita con aquello que lo toca y edifica, ya sea para establecer una posición ante la tradición que lo precede, con su tiempo o simplemente para resaltar la honestidad del ejercicio intelectual (teniendo en cuenta que el poemario es, en principio, resultado de un proceso académico). Así, en las “Notas” del libro se revelarán las relaciones directas con algunas obras de los autores mencionados y otras correspondencias claves para comprender el lugar de origen de algunas de las creaciones que hacen parte del poemario.

Por otra parte, uno de los sentidos de lectura que el poemario inaugura con dichos vínculos tiene que ver con la conversación hasta ahora pendiente entre poesía y artes plásticas, haciéndolo desde una (re)escritura no solo de la obra de las personalidades en las que se basa, sino desde su propia corporalidad, en tanto las creaciones son acordes a la voracidad, el deseo o el hambre que se presenta en ciertos poemas (por ejemplo en “Tener hambre” o en “1997”) y se emparentan con la idea de que el poema/cuerpo se transforma y se rearticula a medida que se relaciona con otros.

3. Fragmentar es dialogar

La escritura fragmentaria es uno de los recursos que aparecen como otra de las constantes en el poemario. Sin embargo, esto no quiere decir que los poemas estén incompletos o inacabados, por el contrario, como cuerpos vivos, las creaciones se tocan y entrelazan entre ellas estableciendo una continuidad comunicativa entre ellos a través del juego. Este es el caso de los poemas “Juego de imitación” y “El poema es un juego de imitación”, en ellos el primero funge como un procedimiento u etapa anterior para la creación del segundo, el cual termina por mostrar un resultado extrañado que contiene y condensa aquello de lo cual se alimenta, como si el poema devorara las palabras y en su regurgitar creara otras. En la segunda pareja de poemas, “Anfibia” acompañado de “Techo de pez”, la definición del concepto Ichthyostega (pez con techo) que se enuncia en el primero, será tomada y transformada para darle forma al título del siguiente poema, de manera que prolonga un hilo narrativo en el que se profundiza en la ambivalencia entre muerte y fecundidad que inicia el primero.

4. Vínculos (in)exactos

“Sugiere alguien en algún lugar que la apofenia es un vínculo entre la psicosis y la creatividad” (p. 37). La apofenia, es decir, la conexión o hallazgo entre eventos sin aparente relación, se erige como una de las piedras angulares del poemario. La autora junta experiencias humanas, animales y poshumanas para poner en tensión cada uno de estos universos, oteando la diversidad en las identidades que abarcan sus palabras. El poemario ofrece la sensación de que todo pasa en todas partes y al mismo tiempo, pero en medio del desorden, alguien, en algún lugar, está dispuesto a entregarse al juego del lenguaje. Lo anterior con el fin de movilizar el tránsito entre lo animal, humano y cyborg que hay en él y construir una visión propia de dicho devenir desde lo literario. Cuestión que, en última instancia, permite que emerja una criatura compuesta de componentes orgánicos y artefactos cibernéticos que interactúan entre sí para presentar escrituras robóticas, humanas y animales que nacen de una metáfora animal y se expanden en su relación con los dispositivos tecnológicos.

5. El poema como un espacio de posibles

Esa puede ser otra lectura de los 25 poemas que anidan en este libro rojo. Sin embargo, esta interpretación se detalla de forma más clara y contundente en “El poema es un bot”, sus versos iniciales dicen:

(es un bot es un bot)

se constituye se genera se cuestiona tiene habla

es cárcel y lugar de intersección como un descubrimiento

como un constructo vulnerable como un mecanismo

se cuestiona y sigue siendo un camino (p. 54)

A partir de allí el poema sigue tornando su reflexión sobre sí, tomando distintas formas de ubicarse sobre la página e incorporando otros elementos que el lenguaje nombre e intenta abarcar en su multiplicidad y variabilidad. De esta manera, existe en él una continua revisión de sí mismo como un lugar que ha sido, es y, al mismo tiempo, está siendo. Aunado a ello, el poema profundiza la línea temática de lo tecnológico (como en “La primera versión de este poema” o en “Últimos diálogos con la plasticidad”) y su contacto permanente con lo humano, ampliando la reflexión sobre una inteligencia artificial que, además de generar poemas de manera automática, está presente los procesos de construcción de nuevas subjetividades.

6. Deseos del cuerpo

La transición de un estado a otro pasa, primero, por la duda. Después el imperceptible cambio nos atraviesa. Esta es la lógica que sugieren los versos del poema “Paul B. Preciado dixit”:

¿Cómo explicar lo que nos ocurre?

¿Qué hacer con nuestro deseo de transformación?

El cambio que tiene lugar en nuestros cuerpos

es la mutación de una época (p. 14)

Dicha pulsión hacia un devenir otro resulta una constante, tomando distintas formas a lo largo del poemario (dependiendo de si la transformación del cuerpo se da en relación con las transformaciones sociales o ecosistémicas), la cual también es observable en poemas como “Descripción de otro estado físico” y “Orgánica”. Simultáneamente, dichas creaciones están atravesadas por una extrañeza que determina la orientación del cuerpo hacia esa otra faceta posible, como si el enrarecimiento del lenguaje fuese parte inherente de la experiencia de transformación. En última instancia, la vivencia ajena, es decir, la experiencia animal solo puede ser poetizada al incorporar su experiencia en el lenguaje.

7. Diálogo híbrido

El trabajo plástico realizado por María Duque representa la posibilidad de insertar otros discursos alrededor de lo poético. Existe un acierto por parte de la creadora al juntar elementos como plantas, animales y cosas hasta sugerir sentidos en una constante mutabilidad por su continua interacción, puesto que al tomar piezas diversas y reacomodarlas para construir “nuevos cuerpos”, el collage realiza un procedimiento similar al de los poemas en los que la autora escoge partes de otros textos, las reorganiza y transforma. En consecuencia, la ilustradora observa los poemas para verse en ellos a través de su trabajo artístico, lo que habla de un pensamiento simbólico que se distingue del animal, pero se desarrolla gracias a él para establecer un cruce directo entre arte y poesía. En suma, la conversación interior entre poeta e ilustradora hace posible que la identidad visual compagine con la poética, de manera que el diálogo devenga híbrido.

8. Extrañar la mirada

animal ajena es un poemario sui géneris que escapa a una definición cerrada. El libro no presenta una estructura determinada, sino que salta de una a otra problemática como siguiendo un instinto o un estímulo. A veces raro, a veces claro. El texto zumba, brama, croa, recuerda, reflexiona, escribe, procesa, teclea, cliquea. En ocasiones se percibe accesible, en otras impenetrable. Un artefacto que permite pensar, como diría su autora, que: “Un poema es más complejo que una hidroeléctrica”.

Recomendado para quienes creen que las cosas extraordinarias son difíciles de comprender.