Julián Santamaría

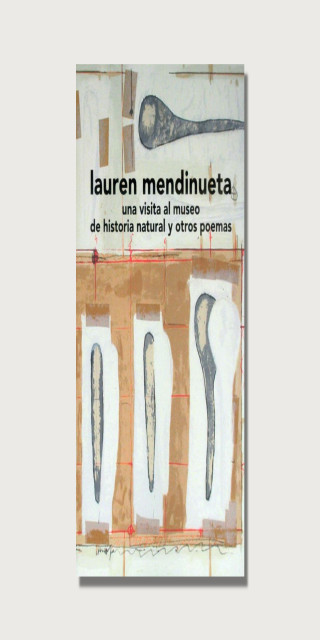

Indagar en el misterio del paso del tiempo no es un mero ejercicio intelectual. Es una pregunta en la que confluyen nuestra visión sobre la vida y la muerte y que configura la forma en que pensamos nuestro existir. De esta premisa surge Una visita al museo de historia natural, el poemario de Lauren Mendinueta, poeta barranquillera radicada en Portugal. En 2013, el libro mereció el premio de poesía Barranquilla Capital Americana de la Cultura y permaneció inédito en español hasta principios de 2021, cuando fue publicado en España por Animal sospechoso Editor junto a una antología de poemas de la autora. Ahora, en 2022, la editorial antioqueña Sílaba ha hecho un ejercicio parecido al de su contraparte europea y publicó esta obra para Colombia, la primera de la Colección Sílaba Animal

El poemario está dividido en tres secciones que obedecen a razones temáticas. La primera, homónima al título del libro, se ocupa de establecer la centralidad del tiempo a la vez que introduce algunos poemas dedicados a la infancia. En la segunda, ‘Vitrales en la sombra’ se empiezan a filtrar las visiones de la violencia que es invocada varias veces con su nombre. Finalmente, en la tercera, ‘Un país sin nosotros’, se enfoca en la experiencia que implica vivir fuera del país natal.

En el poema que abre Una visita al museo de historia natural, y que da nombre a la primera sección y al libro mismo, atendemos a un breve inventario de objetos propios de un museo de historia natural. Ante nosotros, desfilan un fósil, un dinosaurio, un cuarzo, un meteorito y una piedra. A la vez, se hace una descripción breve y sucinta del recinto que, al igual que los objetos, no son valorados, sino sencillamente mencionados. De repente, la descripción se detiene. La voz poética deja de ser un ente obviado y omnipresente, revela su presencia y se sorprende con su reflejo usando estas palabras:

Y sin esperarlo

mi propio rostro me sorprende.

¿Ya tengo edad

para encontrarme en una vitrina? (p. 23)

La voz poética pasa a ser observador y objeto simultáneamente, a un plano reflexivo en el que el mundo exterior sirve como una vía hacía la introspección. Esta reflexividad, como lo sugiere el extracto que acá se reproduce, nace del extrañamiento ante aquello que, en principio, debería sernos más común, más evidente: nuestro rostro, el símbolo de la identidad por antonomasia. Precisamente, es la perplejidad ante el transcurrir del tiempo y, por lo tanto, hacia las preguntas por la muerte y la memoria, el eje principal del poemario.

A partir de ahí y desde los primeros poemas del libro, se anuncia y repite una y otra vez la fatalidad del paso del tiempo, la imposibilidad de que las cosas se mantengan estáticas. Para la voz poética, el tiempo es un verdugo, como parece decirnos en el poema ‘Tic-tac’. Y, ante esta situación, encuentra en la poesía un bálsamo, una posible salvación. Como lo plantea el último verso del poema ‘Lo que en verdad pesa’: “Escribo poesía para acostumbrarme a vivir” (p. 26). Es decir, nos encontramos con dos lugares comunes de la poesía, el “tempus fugit” y la consolación de la poesía.

A pesar de que la perplejidad es la postura inicial que adopta la voz poética, muchos de los textos que componen Una visita al museo de historia natural se presentan como ideas algo gastadas sobre grandes cuestiones metafísicas. Basta con referirse a un poema como ‘Rumor del tiempo’ que cierra con estos versos:

Temprano aprendí que el tiempo,

como la mano que deshoja un álbum

nos va arrancando los recuerdos. (p. 75).

O cuando se refiere a aquella la imposibilidad metafísica de sentir que se ha retornado al lugar de origen incluso cuando se regresa físicamente una vez una persona se ha exiliado en “Intento de retorno”:

La ruta del viaje estaba trazada.

Lo aprendimos demasiado tarde. (p. 68)

Así las cosas, podría pensarse que se trata de la postura sobre el tiempo contraria a la de Agustín de Hipona cuando declaraba “¿qué es el tiempo? Si nadie me lo pregunta, lo sé. Si quisiera explicárselo al que me lo pregunta, no lo sé”, quien prefirió mantenerse suspendido en el filo entre las impresiones de lo que es vivir el tiempo y las posibilidades de articular algo para expresarlo. Estamos ante poemas que no se plantean como exploraciones sino como máximas, aforismos o verdades irrebatibles. Incluso los títulos de varios de ellos denotan esa disposición (‘Lo que en verdad pesa’, ‘Lo que nunca cambiará’ y ‘Lo que parece tal vez no es’). No extraña, entonces, que el tono elegíaco caracterice prácticamente todos los textos. Al punto de que algunos de ellos rayan en lo empalagoso, como cuando en ‘Un nido en el corazón’, se describe a la violencia como “más peligrosa que el amor” y “más poderosa que la justicia” y se cierra con un altisonante, pero poco interesante: “¿Quién será el valiente/ que empuñará las tijeras del perdón/ y te cortará las alas?” (p.55).

A nivel formal, no hay mucha variabilidad entre las secciones ni los textos. No es una obra hermética. Su lenguaje y recursos son sencillos y las imágenes y metáforas que presenta también lo son. Cada mención a lo concreto casi siempre se convierte en una excusa para llegar a una reflexión abstracta. Muchas cosas que la voz poética recuerda son solo eso, una mención a un recuerdo, sin carne ni huesos, sino como un pretexto para la introspección, para el ensimismamiento. Por ejemplo, en “Brevísima descripción de la casa”, cuyo título traiciona a quien espere una mención a un espacio físico. Allí, la descripción se limita al primer verso: “la casa de mis padres era insípida” (p. 70). Más bien, el poema prefiere convertirse en una divagación en torno a la imposibilidad de reclamar un espacio tan personal como algo propio, de poder sujetar el tiempo pasado. No extraña entonces, que, de nuevo, sentencie desde la abstracción algo como: “Porque el presente no existe,/respondería mi madre” (p. 70).

Más bien, es en las pocas veces que el recuerdo se centra en lo concreto que los poemas encuentran su fuerza. Esto ocurre en “Aquí y allá, en el recuerdo, en la realidad”. En este poema, una serie de recuerdos fragmentados que aluden a la finca de los abuelos (el pozo, la sierra, la gruta, el murciélago muerto que enterré con mis primos, y más) se suceden con velocidad para desembocar en un giro fatal e impredecible para el lector cuando cierra con:

Detrás de todo eso

—enloquecida, irritada, resuelta—

la violencia, siempre ella,

corriendo hacia nosotros

como una yegua desbocada. (p. 50)

Aun así, este ejemplo es una rareza. En la mayoría de los poemas, lo que importa no es lo que se recuerda, de hecho nunca accedemos a la forma ni contenido del recuerdo, sino la forma en que se recuerda y cómo esto afecta el presente. No hay problema alguno con adoptar esa posición, pero es difícil dejarse llevar por las imágenes de Mendinueta cuando carecen de una dimensión palpable, sensorial y parecieran solo depender del peso que cargan palabras como ‘justicia’, ‘amor’, ‘destino’ para darle densidad a los poemas. Por ejemplo, pensemos en la solemnidad de los versos que abren el poema ‘Representación teatral’:

Los telones de la realidad

se levantan temblorosos

sobre mi enlutado país (p. 49)

o este extracto de ‘Piedra, miedo, árbol’:

Fuimos sembrados con promesas,

regados con el aliento de la esperanza.

Y, sin embargo,

nada cambiará. (p. 56)

Estos extractos son tan solo dos ejemplos de ese intento persistente en Una visita al museo de historia natural por hacer de la poesía un discurso que se reviste de importancia a través de un uso retórico del lenguaje para presentarse como una como una verdad revelada y profunda en apariencia. No obstante, con cierta distancia es fácil darse cuenta lo cándidas que pueden ser estas afirmaciones. Cuando se ve más allá del tono y léxico, engolados y tajantes, que caracterizan al poemario se entrevé que esa inocencia no es deliberada, sino más bien producto de una excesiva confianza en el lenguaje.